Was toxische Arbeitsplätze wirklich brauchen

Wer Wachstum über alles stellt und eine gesunde Unternehmenskultur vernachlässigt, schafft eine vergiftete Atmosphäre. Respektloses, unethisches und missbräuchliches Verhalten schädigt den Ruf einer Marke schnell, wenn Führungskräfte es dulden.

Im Jahr 2017 verfolgten Anne Morriss und ihre Frau Frances Frei parallel zwei erfolgreiche Karrieren: Erstere als CEO eines Biotech-Unternehmens, Frei war Harvard-Professorin für Unternehmenstransformation. Da sich ihre jeweiligen Arbeitsbereiche zum Teil überschnitten, diskutierte das Paar regelmäßig am Esstisch über Firmenkultur. Sie analysierten, warum manche Unternehmen scheitern, während andere florieren. "Und dann rief Uber an", erinnert sich Morriss. Der Fahrdienstvermittler geriet wegen sexueller Belästigungen in die Schlagzeilen. Berichte über Ubers aggressive "Sieg um jeden Preis"-Mentalität wurden zum PR-Desaster. Das Unternehmen galt als Paradebeispiel der "Bro-Kultur", einer extrem maskulinen Arbeitskultur ohne Respekt.

Mitten in der Krise bat das Unternehmen Frei, ihre Harvard-Professur ruhen zu lassen und bei der Transformation zu helfen. Ein gewagter Schritt, aber Morriss und Frei sahen darin auch die Chance, ihre Lösungsansätze zur Unternehmenskultur in der Praxis zu testen. In der für sie neu geschaffenen Position als Senior Vice President for Leadership and Strategy konzentrierte sich Frei zunächst darauf, Vertrauen zurückzugewinnen.

Denn Uber stand vor einem massiven Problem: Die Mitarbeiter vertrauten dem Unternehmen nicht mehr. Frei startete ihre Mission mit einer radikalen Neuformulierung der Unternehmenswerte, an der Tausende von Mitarbeitern beteiligt waren. Außerdem führte sie Schulungen für die mehr als 3.000 Manager des Unternehmens ein, bei denen sie ihnen beibrachte, besser zu kommunizieren. Gründer und CEO Travis Kalanick musste schließlich nach einer Aktionärsrevolte zurücktreten. Als Frei 2018 ging und der neue CEO Dara Khosrowshahi das Ruder übernahm, waren die einstigen Probleme Geschichte.

Ubers Krise gilt nicht nur im Silicon Valley, sondern in allen Branchen als warnendes Beispiel dafür, was passiert, wenn man nur auf Wachstum setzt, ohne eine gute Unternehmenskultur zu entwickeln und zu pflegen. Der Fall Uber zeigt auch, dass sich destruktive Strukturen nur schwer wieder ausmerzen lassen, wenn sie sich einmal ins Innere des Unternehmens gefressen haben.

“Es sind alle ungeschriebenen Arbeitsregeln – und die meisten sind ungeschrieben.”

Die Firmenkultur ist ein schwer fassbares und komplexes Phänomen. Dennoch gibt es viele Definitionsversuche. Der verstorbene Managementtheoretiker Edgar Schein beschrieb sie als „gemeinsame, unausgesprochene Grundannahmen, auf denen Menschen ihr tägliches Verhalten aufbauen“. Für Morriss sind es „alle ungeschriebenen Arbeitsregeln – und die meisten sind ungeschrieben“. Am Beispiel von Uber werde ihre Bedeutung besonders deutlich. Denn die negativen Auswirkungen sind vielfältig: Eine destruktive Struktur in einer Organisation kann Innovation bremsen, zu einer hohen Mitarbeiterfluktuation führen und die Produktivität hemmen. Sie kann sogar illegales Verhalten zur Folge haben, wie bei der US-Bank Wells Fargo: Mitarbeiter eröffneten dort Millionen gefälschter Konten unter den Namen echter Kunden, um ihre Verkaufsquoten zu erfüllen.

Obwohl Morriss nie offiziell bei Uber angestellt war, gab es die gesamte Zeit über eine enge informelle Zusammenarbeit. Als der Vertrag von Frei 2018 auslief, überlegten die Akademikerinnen, ob sie in ihr früheres Leben zurückkehren oder gemeinsam ihre Mission fortsetzen sollten, Unternehmen von ihrer toxischen Firmenkultur zu befreien. Die beiden Frauen entschieden sich für Letzteres und führen heute eine Beratungsfirma, die mit Kunden wie WeWork und Riot Games zusammenarbeitet. Sie haben drei Bücher über das Thema geschrieben und moderieren einen Podcast für das TED Audio Collective.

In ihrem jüngsten Buch Move Fast & Fix Things: The Trusted Leader's Guide to Solving Hard Problems stellen Frei und Morriss Vertrauen in den Mittelpunkt. Als Beispiel nennt Morriss Google. Anfang der 2010er-Jahre stand der Technologiekonzern vor einem grundlegenden Problem: Warum brachten einige Teams Top-Leistungen und andere nicht, obwohl man die besten verfügbaren Leute verpflichtet hatte? Google startete das „Projekt Aristoteles“, benannt nach dessen Erkenntnis: „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.“ Die Analyse offenbarte, dass nicht die Zusammensetzung des Teams entscheidend ist, sondern wie es zusammenarbeitet und welche Normen in der Gruppe gelten. Und welche Norm stand an erster Stelle? „Psychologische Sicherheit“, sagt Morriss. Das Konzept hat die Harvard-Professorin Amy Edmondson populär gemacht. Es besagt, dass Menschen am Arbeitsplatz dann ihr Bestes geben, wenn sie sich frei äußern, Ideen und Bedenken teilen sowie Fehler zugeben können, ohne Angst vor negativen Konsequenzen zu haben.

Analyzing reams of data and sifting through the literature, the initiative sought out what made the perfect team. The project came to the conclusion that what mattered was not who was on the team, but how the team worked together and the norms which exist within that group. And the norm that came out on top? “Psychological safety,” Morriss says. The concept of psychological safety was made mainstream by Harvard professor Amy Edmondson and posits that in order to thrive at work, people have to feel like they can speak up, share both ideas and concerns and admit mistakes – all without fear of repercussions.

For Charlie Sull, the supposedly amorphous nature of company culture was frustratingly obtuse. In 2020, he teamed up with his father, Donald Sull, a professor of practice at the MIT Sloan School of Management, to found CultureX. The Sulls wanted to take a data-driven approach to finding out what defines a toxic culture. “Pretty early on, we discovered that the biggest bottleneck to effectively managing the culture is effectively measuring a culture,” Sull says – because if you don’t know how to measure it, you won’t know how to fix it. And even if you do enact changes that improve the culture, Sull adds, without accurate data, “you can’t say for sure whether it’s getting better.”

“Pretty early on, we discovered that the biggest bottleneck to effectively managing the culture is effectively measuring a culture.”

“Wenn Sie Spitzenmanager fragen, was sie jeden Tag umtreibt, garantiere ich Ihnen, dass die Firmenkultur unter den Top 3 zu finden ist.”

Charlie Sull störte sich an dem schwer fassbaren Konzept von Unternehmenskultur. Deshalb gründete er 2020 gemeinsam mit seinem Vater Donald Sull, Professor an der MIT Sloan School of Management, das Unternehmen CultureX. Mit einem datengestützten Ansatz wollten die Sulls herausfinden, was eine toxische Struktur ausmacht. „Wir haben recht früh erkannt, dass der größte Engpass beim effektiven Management von Unternehmenskultur ihre effektive Messung ist“, sagt Charlie Sull. Denn wenn man nicht weiß, wie man sie misst, weiß man auch nicht, wie man sie verbessern kann. Und selbst wenn man Veränderungen einführt, „kann man ohne genaue Daten nicht mit Sicherheit sagen, ob sie sich wirklich verbessert hat“, ist Sull überzeugt.

Aus dieser Beobachtung heraus entwickelten die Sulls das Forschungsprojekt „The Culture 500“. Das Vater-Sohn-Team analysierte mehr als 1,4 Millionen anonyme Mitarbeiterbewertungen von über 500 der größten US-Arbeitgeber, die auf der Plattform Glassdoor veröffentlicht wurden. Dabei zeigte sich: Eigenschaften wie Agilität, Teamorientierung oder Haustierfreundlichkeit hatten kaum Einfluss auf die Gesamtzufriedenheit auf einer Skala von eins bis fünf Sternen.

Doch es gab Ausnahmen: Bestimmte Themen ließen die Bewertung abstürzen, sagt Charlie Sull. Die Forscher identifizierten fünf toxische Faktoren, die das Betriebsklima nachhaltig belasten: respektloses, missbräuchliches oder unethisches Verhalten, ein rücksichtsloses Konkurrenzdenken und ein ausschließendes Umfeld, das Diskriminierung und Vetternwirtschaft begünstigt. Schon die bloße Nennung eines dieser Faktoren konnte die Bewertung um einen ganzen Stern drücken.

Die Forscher stellten auch fest, dass ein vergiftetes Betriebsklima mehr Mitarbeiter zur Kündigung treibt als eine schlechte Bezahlung. Während der „Great Resignation“, der Kündigungswelle auf dem Höhepunkt der Covid-Pandemie in den Jahren 2021 und 2022, rückte das Thema in den Fokus. Arbeitgeber investierten verstärkt in ihre Firmenkultur. Sull stellt fest, dass das Interesse an Verbesserungen nachgelassen hat, seit es weniger Jobs gibt und die Menschen an ihren Arbeitsplätzen festhalten. „Das hängt zyklisch mit dem Arbeitsmarkt zusammen“, sagt er. „Erst wenn viele Mitarbeiter kündigen, nimmt sich das Management dieses Themas ernsthaft an. Unternehmen kommen dann auf uns zu, um die Zufriedenheit der Mitarbeiter zu verbessern.“ 2025 dürfte das Thema Firmenkultur bei den meisten Unternehmen eher wieder zu einer Nebensache geworden sein. „Wir halten das jedoch für sehr kurzsichtig, aber so sieht die Realität eben aus“, sagt Sull.

Morriss ist da optimistischer. Von den Unternehmen, mit denen sie und Frei zusammenarbeiten, steckt etwa die Hälfte in der Krise, ähnlich wie damals Uber. Die andere Hälfte geht das Thema aktiv an. Sie wissen um die Macht der Unternehmenskultur und gestalten sie bewusst, damit ihre neue Strategie trägt. „Wenn Sie Spitzenmanager fragen, was sie jeden Tag umtreibt, garantiere ich Ihnen, dass die Firmenkultur unter den Top 3 zu finden ist“, sagt Morriss. Und das zu Recht, denn ein toxisches Betriebsklima kann schwerwiegende Folgen haben, die weit über das Befinden der Mitarbeiter hinausgehen. Sie kann das Vertrauen der Öffentlichkeit in das Unternehmen beschädigen und einer Marke irreparablen Schaden zufügen.

Boeing ist ein gutes Beispiel: Eine Katastrophe nach der anderen zerstörte den Ruf des Flugzeugherstellers. Im Juni 2025 stürzte eine Boeing 787-8 der Air India kurz nach dem Start ab, nur ein Passagier überlebte das Unglück. Es war der letzte Vorfall in einer Reihe von Zwischenfällen. 2024 löste sich bei einer Boeing 737 Max 9 während des Fluges eine Türverkleidung aus dem Rumpf. 2018 und 2019 gab es zwei Abstürze mit insgesamt 346 Toten.

Experten machten neben technischen Mängeln vor allem die schlechte Unternehmenskultur bei dem Flugzeughersteller verantwortlich. Sie verweisen auf einen schleichenden Wandel von der Konzentration auf Innovationen hin zu reiner Profitorientierung. Die Veränderung begann vermutlich Ende der 1990er-Jahre mit dem Einstieg von Managern des Konkurrenten McDonnell Douglas. Seither hat die Fixierung auf Finanzkennzahlen eine Kultur der Angst gefördert. Das belegen interne E-Mails, die durch Beschwerden und Untersuchungen bekannt wurden. Die Sorgen der Mitarbeiter wurden ignoriert. Von Vertrauen und Transparenz keine Spur. Boeings toxische Unternehmenskultur ist nicht nur ein Problem der Personalabteilung: Sie ist ein massives Sicherheitsproblem mit Folgen für Millionen Passagiere weltweit.

Die Gesprächskanäle offen zu halten, ist von entscheidender Bedeutung für eine gute Unternehmenskultur, sagt Neal Hartman, Professor an der MIT Sloan School of Management. „Dazu gehört Transparenz auf allen Ebenen. Die Idee ist, dass sich jeder Mitarbeiter wohlfühlen soll, Probleme gegenüber den zuständigen Personen anzusprechen, und das völlig unabhängig von seiner Position im Unternehmen.“

Das ist in der Tat eine Herausforderung, wie Boeings derzeitiger CEO Kelly Ortberg bestätigt. Ortberg übernahm im August 2024 die Leitung des Konzerns, um einen Neuanfang einzuleiten. Nach einem halben Jahr im Amt sagte er: „Ich will verändern, wie wir im Unternehmen miteinander umgehen. Wir arbeiten zu isoliert voneinander. Wir kommunizieren nicht gut über Abteilungsgrenzen hinweg.“ Es sei extrem herausfordernd für die Führungsebene, eine Kultur zu schaffen, in der die Stimmen aller Mitarbeiter bei Boeing wirklich gehört werden, sagt Ortberg.

Was also ist notwendig, um eine toxische Firmenkultur zu verändern – jenseits von bloßen Lippenbekenntnissen der Führungsebene? Sull bricht es auf zwei entscheidende Faktoren herunter: konsequentes Handeln des Topmanagements und fundiertes Wissen. Als einfacher Mitarbeiter in einer toxischen Umgebung sei jeder Veränderungsversuch zum Scheitern verurteilt. „Da arbeitet eine ganze Naturgewalt gegen Sie“, erklärt er. „Die Unternehmenskultur ist eine systemische Kraft, die alle erfasst.“ Deshalb müsse der Wandel von oben kommen. „Ein toxisches Betriebsklima lässt sich nicht von unten oder aus der Mitte heraus reparieren. Das Führungsteam muss hier alle Hebel in Bewegung setzen. Nur so lässt sich eine Verbesserung auf den Weg bringen“, sagt Sull.

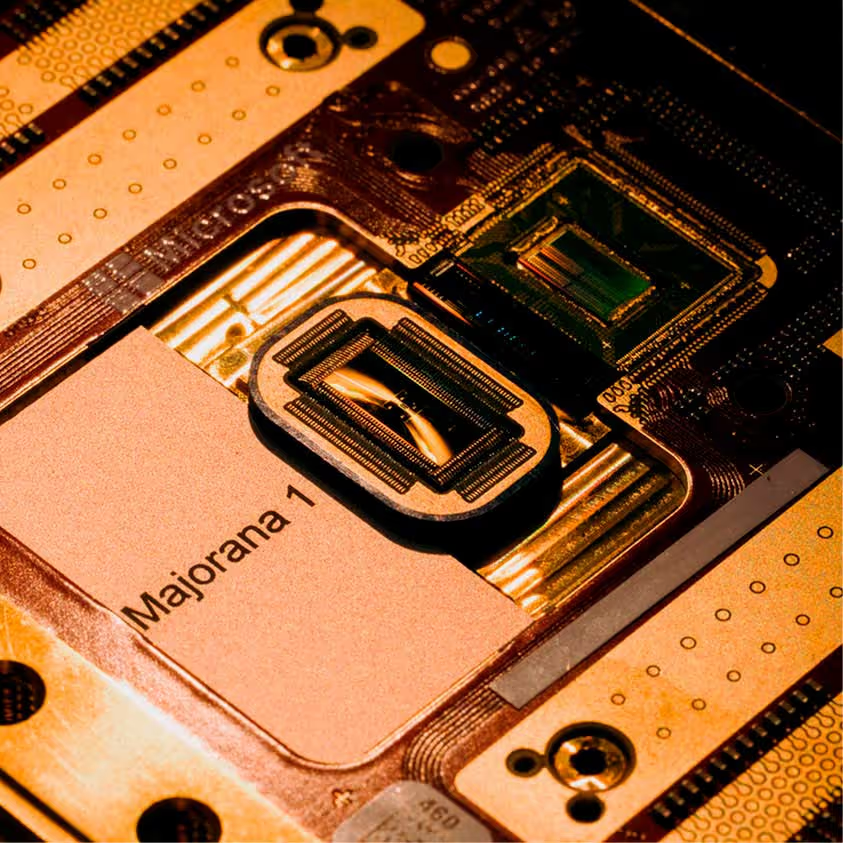

Was das Wissen angeht, brauchen Führungskräfte harte Fakten: belastbare Daten darüber, wie Unternehmenskultur tatsächlich gelebt wird. „Mit diesen Informationen wird es viel einfacher, das Problem anzugehen – und Sie können messen, ob es besser wird“, sagt Sull. Neue KI-Tools sind ein Durchbruch, da sie die Indikatoren schneller, häufiger und präziser messen können als die notorischen Standard-Umfragen. Trotz solcher Fortschritte sehen viele Unternehmen eine gute Firmenkultur noch immer als Luxus, sagt Morriss. Für sie und Frei ist das anders: „Kultur ist ein entscheidender Leistungsfaktor, der den Kurs Ihres Unternehmens bestimmt: Wie schnell Sie vorankommen, wie rasch Sie Neues entwickeln und wie sehr Menschen einander vertrauen.“

Immer einen Schritt voraus!

Melden Sie sich für unseren Newsletter an und lassen Sie sich von Think:Act auf den neuesten Stand bringen – mit dem, was heute wichtig ist, und mit Orientierung für das, was als Nächstes kommt.