Was Stammesinstinkte über gute Führung verraten

Manager können Firmenkultur gezielt gestalten, wenn sie sich den Wunsch nach Zugehörigkeit zunutze machen. Die richtigen Signale zum richtigen Zeitpunkt an Mitarbeiter und Kunden stärken die gemeinsame Identität, sagt der Kulturpsychologe Michael Morris.

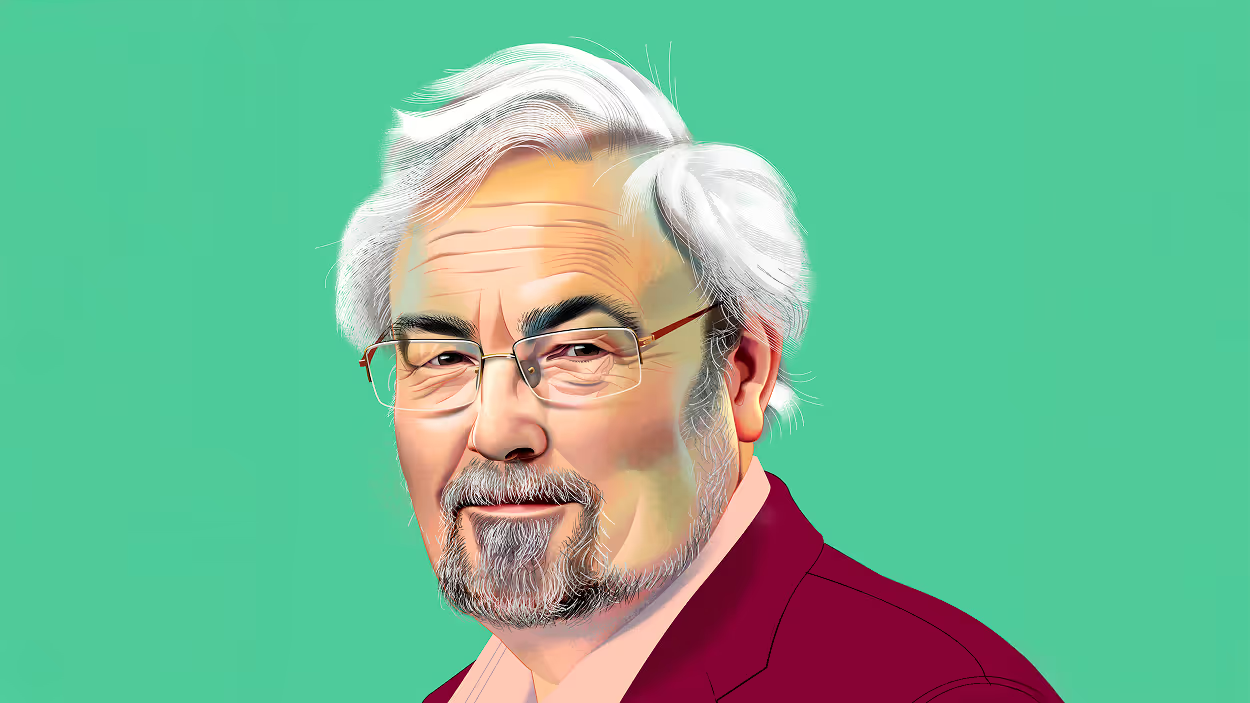

Im modernen Sprachgebrauch wird der Begriff „Tribalismus“ meist als Synonym für Rigidität, Dogmatismus und Zwietracht verwendet. Er ruft jedenfalls keine Vorstellung von Harmonie, Evolution oder gar Fortschritt hervor. Und doch hat Michael Morris, Kulturpsychologe an der Columbia Business School in New York, das Stammesdenken im Titel seines neuen Buches aufgegriffen.

InTribal: How the Cultural Instincts That Divide Us Can Help Bring Us Together erklärt Morris, dass Menschen dazu neigen, sich einem „Stamm“ von Gleichgesinnten anzuschließen, zum Beispiel einer Organisation oder einem Unternehmen. Sie teilen eine Kultur, gegenüber der sie Loyalität empfinden. Manager können das nutzen, um einen positiven Wandel voranzutreiben, so seine These. Doch bevor etwas Neues wachsen könne, müsse die alte Kultur überwunden werden.

Können Sie uns bitte erklären, warum Sie ausgerechnet Tribal als Titel für Ihr Buch gewählt haben?

Menschen reagieren oft ablehnend auf das Wort „Stamm“. Es handelt sich um einen alten Begriff, der über die „zwölf Stämme Israels“ Eingang in mehrere Sprachen gefunden hat. Durch Bibelübersetzungen verbreitete er sich und zu Shakespeares Zeit bezeichnete man etwa die Schotten, die Azteken oder die jüdische Diaspora in Europa als Stämme. Die abwertende Bedeutung erhielt der Begriff erst Jahrhunderte später. Während des Kolonialismus wollten sich die europäischen „Zivilisationen“ von den nicht-westlichen „Stämmen“ abgrenzen.

Wie hat „Stamm“ seinen Weg in die Wirtschaftssprache gefunden?

Zu einer Zeit, als der Begriff in der Anthropologie nahezu tabu war und aus vielen akademischen Disziplinen verschwand, eroberte er die Alltagssprache. Unternehmen nutzen ihn heute, um ihre treuesten Kunden zu beschreiben – etwa die Apple-Gemeinde – sowie ihre besonders engagierten Mitarbeiter. Im Englischen scheint der Begriff „tribal“ am besten das Gefühl einzufangen, Teil einer großen Gemeinschaft zu sein, die durch gemeinsame Ideen verbunden ist: sei es eine gemeinsame Ästhetik, eine Vorstellung oder Weltanschauung. Letztlich gehört es zum Menschsein dazu, in einer Gruppe zu leben.

Michael Morris

“Es ist wichtig zu verstehen, dass kultureller Wandel in einem Unternehmen von selbst stattfindet – ob man es will oder nicht.”

Welchen Rat geben Sie Führungskräften, die den Gruppeninstinkt zum Vorteil ihres Unternehmens nutzen wollen?

Es ist wichtig zu verstehen, dass kultureller Wandel in einem Unternehmen von selbst stattfindet – ob man es will oder nicht. Allerdings läuft dieser Wandel nicht unbedingt in eine vorteilhafte Richtung. Man kann den Wandel jedoch beeinflussen, indem man gezielt Signale aussendet. Es gibt drei Arten von Signalen: „peer signals“ (Gruppenmitglieder), „prestige signals“ (Status und Prestige) und „precedent signals“ (Vorbilder aus der Vergangenheit). Diese bilden ein wichtiges Instrumentarium, das Führungskräfte beachten sollten, wenn sie die kulturelle Entwicklung in eine bestimmte Richtung lenken wollen.

Können Sie diese Signaltypen genauer erläutern?

Mit den „Peer-Signalen“ unter Gruppenmitgliedern kann man beeinflussen, was in einem Unternehmen oder einer Organisation in der Breite wahrgenommen wird. Führungskräfte können das steuern, unter anderem durch das, was sie öffentlich machen und was sie gezielt fördern. „Prestige-Signale“ geben Hinweise darauf, was in einem Unternehmen als status- oder prestigeträchtig gilt. Manager können diese Signale beeinflussen, indem sie bestimmten Personen eine Bühne geben oder besondere Leistungen honorieren. Jedes Verhalten, das allgemein erwünscht ist, sollte mit solchen Status-Signalen verknüpft werden.

Die am wenigsten offensichtliche Kategorie sind die „Precedent-Signale“, die Vorbilder aus der Vergangenheit betreffen. Gemeint ist das Beeinflussen künftiger Entwicklungen durch Bezüge zur Unternehmensgeschichte. Jede Generation schreibt die Geschichte neu. Führungskräfte gewinnen Legitimität für ihre Pläne, indem sie eine Kontinuität mit der gemeinsamen Vergangenheit im Unternehmen aufzeigen. Das vermittelt Mitarbeitern ein Gefühl von Sinn: Sie erkennen, dass ihre Arbeit das Vermächtnis früherer Generationen fortsetzt. Diese Signale sollten jedoch nicht alle gleichzeitig eingesetzt werden. Das verwirrt Mitarbeiter, schafft Orientierungslosigkeit und weckt Misstrauen.

You don’t necessarily want to do these things all at once. When change initiatives fail, it’s often because there are too many signals sent at the same time, and it’s confusing to people. They don’t know what to follow, and they become suspicious.

“Eine von Apples Top- Werbekampagnen setzte gezielt auf Stammesdenken: Willst du der Mac-Typ oder der PC-Typ sein?”

Welche Unternehmen haben erfolgreich derartige Signale eingesetzt?

Kodak ist ein gutes Beispiel. Das Unternehmen hatte praktisch ein Monopol auf den Film, der für die Amateurfotografie genutzt wurde. Doch die Nachfrage war gering, zu Beginn des 20. Jahrhunderts galt die Fotografie noch als ernsthafte Angelegenheit, die lieber den Profis überlassen wurde. Fotografieren ließ man sich nur ein paar Mal im Leben. Man musste sich fein machen, ernst dreinblicken und bei der Aufnahme stillhalten. Das war die Herausforderung für Kodak.

Wie ging das Unternehmen vor?

Kodak entwickelte die „Brownie“: eine niedliche, benutzerfreundliche Kamera. Diese verteilten sie an Pfadfinder und junge aktive Menschen, die sich spielerisch mit der Brownie in der Öffentlichkeit inszenierten. Kodak brachte die Kamera zu einem sehr günstigen Preis auf den Markt, was sie für jedermann erschwinglich machte. Menschen sollten beobachten, wie andere unbeschwert fotografierten und sich die Fotos anschauen. So gelang es dem Unternehmen, das Verhalten vor der Kamera zu revolutionieren: „Cheese“ sagen und lächeln wurde zur Norm. Heute ist das eine tief verwurzelte kulturelle Norm: Amerikaner müssen sich richtig anstrengen, um nicht für die Kamera zu lächeln.

Wie veränderte Apple die populäre Kultur?

Apples größter Einfluss basierte auf einem Gedanken von Steve Jobs: Ich entwickle einen eleganten und benutzerfreundlichen Personal Computer und bringe kreative Menschen dazu, den Computer als Werkzeug zu betrachten. Apple veränderte die Kultur durch die Vision, dass Technologie Menschen unterschiedlichster Berufe und Hintergründe in ihrem kreativen Schaffen unterstützen kann. Jobs nannte den Computer „Fahrrad für den Geist“.

Auf welche stammesbezogenen Instinkte setzten Steve Jobs und Apple?

Apple hatte bei der Verbreitung seiner Produkte stets im Blick, dass Menschen andere dabei beobachten sollten, wie sie Apples Produkte nutzen. Als Apples Laptops populär wurden, entschied das Unternehmen bewusst, das Logo mit dem Apfel nicht für den Nutzer, sondern für Beobachter richtig herum zu positionieren, wenn man den Laptop zuklappte. So sollten zum Beispiel Gäste in einem Café denken: „Was ist das denn für ein cooler Laptop da drüben? Oh, das ist ein Apple!“ Sie verstanden bei Apple sehr gut, dass solche Sichtbarkeitssignale – was man bei anderen wahrnimmt – entscheidend dafür sind, Begehrlichkeiten für neue Produkte zu wecken.

Eine von Apples Top-Werbekampagnen war die „Get a Mac“-Kampagne, die von 2006 bis 2009 lief. Apple setzte dabei gezielt auf Stammesdenken: Man zeigte einen Schauspieler, der ein wenig wie der junge Steve Jobs aussah – ein cooler, langhaariger Mann mit künstlerischem Flair. Er war der „Apple-Typ“. Auf der anderen Seite stand ein nerdig wirkender Komiker, der eine auffällige Ähnlichkeit mit Microsoft-Gründer Bill Gates hatte; er war der „PC-Typ“. Diese beiden Figuren sollten die Prototypen der typischen Nutzer darstellen: Willst du der Mac-Typ oder der PC-Typ sein? Obwohl PCs damals deutlich günstiger und technisch teils überlegen waren, machte Apple die Produktwahl zu einer Frage der Identität und sicherte sich so die Loyalität seiner Kunden.

Sie haben einen dritten Instinkt beschrieben: den Rückgriff auf die gemeinsame Vorgeschichte. Können Sie dafür ein Beispiel aus der Praxis nennen?

Ein Unternehmen, das das sehr gut macht, ist Levi Strauss & Co. Ihre Levi’s wurden während des Goldrauschs entwickelt. Gewöhnliche Hosen waren nicht robust genug für Goldgräber, die den ganzen Tag in schwierigem Gelände unterwegs waren. Also verwendete man Nieten, um den Denim-Stoff zusammenzuhalten. Die 501 gibt es heute noch und zeigt so eine direkte Kontinuität zum Gründer.

Die Generation Z hält nicht viel von übermäßigem Konsum. Sie kauft lieber Vintage-Kleidung. Levi’s vermittelt erfolgreich, dass die 501er-Jeans das ultimativ nachhaltige Produkt ist, weil es von Anfang an besonders strapazierfähig war. Levi’s kann etwas zugleich trendig und traditionell erscheinen lassen – und das ist meistens der beste Ansatz, um ein Produkt zu verkaufen.

“Führungskräfte sollten eine Gruppenidentität fördern, damit Mitarbeiter stolz darauf sind, für das eigene Unternehmen zu arbeiten.”

Es gibt doch sicher auch Beispiele, bei denen solche Strategien auf Widerstand stoßen.

Der Versuch, anderen eine kulturelle Vorherrschaft aufzuzwingen, stößt immer auf Gegenwehr. Nehmen Sie zum Beispiel die Bank of America, eine Großbank für Privatkunden mit eher geringem Prestige. In einer Krisensituation übernahmen sie die traditionsreiche und angesehene Investmentbank Merrill Lynch. Die Merrill-Lynch-Banker weigerten sich jedoch, die Identität des Käufers zu übernehmen, samt der Bank-of-America-Anstecknadeln und Logos.

Stammesdenken wird besonders dann problematisch, wenn zu starkes Festhalten an der eigenen Kultur zu schlechten Entscheidungen führt, die dem Unternehmen schaden. Dennoch sollten Führungskräfte eine gesunde Gruppenidentität fördern, damit Mitarbeiter stolz darauf sind, für das eigene Unternehmen und nicht für die Konkurrenz zu arbeiten.

Unternehmen neigen manchmal dazu, die Konkurrenz herabzuwürdigen oder ins Lächerliche zu ziehen – insbesondere dann, wenn sie sich am stärksten bedroht fühlen. Dieses Verhalten mag kurzfristig das Stammesdenken stärken, ist aber auf lange Sicht kontraproduktiv. Stattdessen sollten Unternehmen die Stärken der Konkurrenz anerkennen und als Ansporn für eigene Verbesserungen nutzen. Nur durch eine ehrliche Auseinandersetzung mit den Wettbewerbern können Unternehmen nachhaltig erfolgreich werden.

Sie haben untersucht, wie Firmen Flaggen, Totems und Wappen wie den Löwen von MGM oder Ferraris Pferd nutzen, um Stammesloyalitäten zu stärken.

Indigene Gruppen auf der ganzen Welt pflegen die Tradition von Totems. Clans haben Totems, meist Tiere, die für ihre Eigenschaften bewundert werden: die Stärke des Löwen, die Wildheit des Bären oder die Ausdauer des Kamels. Dieselben Tiere tauchen durch die Geschichte hindurch in Totems, später in Wappen, Maskottchen und Unternehmenslogos auf. Diese Tradition scheint nicht zu verschwinden. Wenn man willkürlich konstruierte soziale Gruppen, sei es ein Unternehmen, ein Beruf oder ein Verein, als Tierart betrachtet, verleiht man ihnen unbewusst zahlreiche Eigenschaften. Man hört das, wenn Menschen über ihre Gruppen sprechen: „Kritisches Denken liegt in unserer Unternehmens-DNA.“ Oder: „Wir können gar nicht anders als innovativ sein.“

Immer einen Schritt voraus!

Melden Sie sich für unseren Newsletter an und lassen Sie sich von Think:Act auf den neuesten Stand bringen – mit dem, was heute wichtig ist, und mit Orientierung für das, was als Nächstes kommt.